-

凡例导言秦汉编先秦编魏晋南北朝编隋唐五代编宋辽金元编明代编清代前期编

凡例导言秦汉编先秦编魏晋南北朝编隋唐五代编宋辽金元编明代编清代前期编

-

凡例导言第一编 先秦第二编 秦汉第三编 魏晋南北朝第四编 隋唐第五编 宋元第六编 明清第七编 鸦片战争至辛亥革命

凡例导言第一编 先秦第二编 秦汉第三编 魏晋南北朝第四编 隋唐第五编 宋元第六编 明清第七编 鸦片战争至辛亥革命

-

编辑委员会增补修订说明导言凡例先秦秦汉魏晋南北朝隋唐五代辽宋金元

编辑委员会增补修订说明导言凡例先秦秦汉魏晋南北朝隋唐五代辽宋金元

-

明前中清(1840年前)清末(1840年后)中华民国中华人民共和国

明前中清(1840年前)清末(1840年后)中华民国中华人民共和国

-

编纂凡例导言民国教育制度考民国教育论著选评前期马克思主义者论教育革命教育论文选中国革命根据地的教育新中国教育的发展与改革20世纪香港教育

编纂凡例导言民国教育制度考民国教育论著选评前期马克思主义者论教育革命教育论文选中国革命根据地的教育新中国教育的发展与改革20世纪香港教育 -

20世纪台湾教育20世纪澳门教育

20世纪台湾教育20世纪澳门教育

-

第一部分 教育法律法规第二部分 教育新理论第三部分 教育名人志第四部分 教育大事记

第一部分 教育法律法规第二部分 教育新理论第三部分 教育名人志第四部分 教育大事记

-

编纂凡例导言教育哲学教育经济学教育社会学教育心理学教育测量学教育统计学教育技术学

编纂凡例导言教育哲学教育经济学教育社会学教育心理学教育测量学教育统计学教育技术学 -

教育管理学教育评价学课程论比较教育学

教育管理学教育评价学课程论比较教育学

![]()

总 序

中国式一个有着悠久历史的文明古国,有着光辉灿烂的文化。教育是文化的一部分,中国文化是中国教育的基础。如果把中国教育比作一条大河,则中国文化就是中国教育大河的源头和不断注入大河的活水。同时,中国教育又是中国文化赖以传承和发展的重要手段。教育对文化有着传播、选择及创造的功能。中国的教育传统就是在对中国传统文化和外来文化不断选择和创造的过程中得以传承的。

中国教育源远流长,不仅在公元前几个世纪就有了较完整的教育体系,而且涌现出许多教育思想家、教育实践家。孔子就是我国人民尊重的至圣先师,他不仅培养了三千弟子、七十二贤人,而且以他的哲学思想、教育思想为基础形成的儒家学派,一直影响着几千年的中国教育。历代的思想家、教育家的教育思想及其经典著作都是中国教育传承的重要内容。成书于战国后期的《学记》,是世界上最早的一部系统的教育理论著作,它全面系统地总结了我国先秦时期儒家教育的经验和理论。两千多年来中国教育基本上遵循了书中的思想和原则,许多思想和教育原则至今仍有重要的现实意义。中国教育传统在中国文化的哺育下有着许多优秀的特征,如:尊师重教、有教无类的教育思想;重视德育、立德树人的培养目标;因材施教、教学相长的教育原则;启发式、学思结合的教育方法等,都是今天我们应该继承和发扬的。

新中国成立以来,特别是改革开放三十多年来,我国教育事业取得了举世瞩目的成就。今天我们正在向教育现代化迈进。实现教育现代化一方面要吸收世界教育的优秀成果,改造我们的教育,实现传统教育向现代教育的转变;另一方面要弘扬中华民族的优秀文化传统,继承和发扬中国的优秀教育传统。教育现代化不是从天上掉下来的,也不是从西方简单地照搬过来的。教育现代化是在中国教育传统的基础上,通过吸收、融合各种先进教育理念、制度、内容和方法创造出来的,目的是培养既有国际视野,又有中国情怀,热爱祖国的中国公民。

教育大计,教师为本。要培养优秀的教师必须使其了解本国的历史文化传统,学习、继承中国优秀的教育传统,才能使他们不断领悟教育的真谛,改革就教育,创建符合时代要求的新教育体系。教师读点教育史,以史为鉴,很有必要。

新中国成立以来,我国教育史学界对中国教育史的研究成绩卓著。早在20世纪50年代,老一辈教育史学家孟宪承、舒新城等先生就编写过《中国古代教育史资料》和《中国近代教育史资料》;80年代,董纯才主编的《中国革命根据地教育史》和毛礼锐、沈灌群主编的六卷本《中国教育通史》相继问世;90年代又出版了王炳照、李国钧主编的《中国教育思想史》和《中国教育制度史》;21世纪初几位老中青学者将《中国教育思想史》和《中国教育制度史》合编为《中国教育通史》。新中国成立六十多年来还有其他许多中国教育史专题著作问世。这些研究不仅促进了中国教育史研究,还为我国教育改革提供了历史经验。

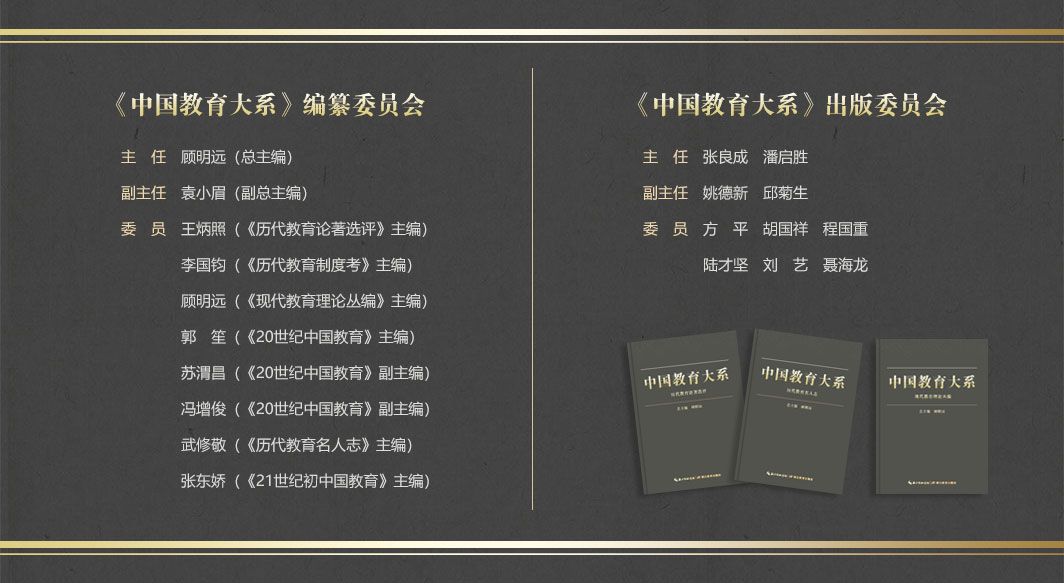

未来比较完整、系统、全面地保存和呈现中国历史教育文献资料,我们于20世纪90年代初编纂了《中国教育大系》这部大型丛书。第一版分五个系列,即:历代教育论著选评、历代教育制度考、马克思主义与中国教育、现代教育理论丛编、历代教育名人志,共9卷,于1994年出版。21世纪初,随着我国教育的发展,又修订出版了第二版,除增加了90年代我国教育改革大潮中出现的新的教育政策、教育理论著作外,还把“马克思主义于中国教育”系列改为“20世纪中国教育”,增加了民国时期和港澳台地区的教育资料,共11卷。第二版至今又过了十多年。21世纪初的这十几年,是我国教育改革和发展最活跃的时期。在这期间,我国全面普及了九年义务教育,高中教育和职业教育有了很大发展,高等教育实现了跨越式发展,进入了大众高等教育阶段。特别是2010年国家颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,为实现教育现代化绘制了宏伟蓝图。随后国家又颁布了许多促进教育公平、提高教育质量的政策文件,学术界也有许多新的研究成果。为此,我们决定编纂出版《中国教育大系》第三版。由于大系篇幅浩大,决定第二版的五个系列不再变动,只请专家重新审阅,纠正一些错漏。内容上,增加1卷《21世纪初中国教育》,内容包含21世纪初中国教育法律法规、教育新理论、教育名人志、教育大事记四个系列,共约200万字。本次修订,各位专家及湖北教育出版社的各位责任编辑付出了很多心血,在此表示衷心的感谢。令人遗憾的是,编委中王炳照、李国钧、武修敬、袁小眉已成故人,但我们永远不会忘记他们为本书作出的贡献。

中国教育源远流长,教育思想、理论与实践都十分丰富,但限于我们的识见和理论水平,本书在内容上仍有未尽善之处,诚请读者批评指正。